ホームページ運用

AI検索に備える!これからのSEOと建築会社が始めるべき備え

公開日:2025/08/06

最終更新日:2025/08/06

こんにちは。工務店、リフォーム会社に特化したホームページ制作・ホームページ集客支援のゴッタライドです。

最近お客様が、

「AIに聞いたらこう言ってました」

と話すようになった…

こんな実感はありませんか?

2025年、Google検索に“AIモード”が本格導入されるというニュースが、マーケティング業界で大きな話題となっています。アメリカではすでに展開が始まり、従来の「検索順位に出す」SEO対策ではなく「AIに選ばれる情報を作る」という新たなアプローチが求められつつあります。

私たち建築業界も、決して例外ではありません。

「断熱性能はどう選べばいい?」

「土地が見つからない…」

「平屋と2階建て、どっちがいいの?」

「どこに修理を頼めばいい?」 など

こうしたユーザーの“家づくりの悩み”“リフォームの悩み”を、これからはGoogle検索欄ではなく、AIに直接質問するユーザーが増えていくのです。

本記事では、工務店・リフォーム会社・塗装会社が、今から始めるべきSEOとGEO(AI対策)について、わかりやすく解説します。

今までのSEO対策とAI検索対策の違いとは?

「Google検索で上位表示されれば、問い合わせが増える」

これまでのSEO対策は、そんな方程式が基本でした。

たとえば、「◯◯市 注文住宅 自然素材」や「外壁塗装 価格相場」といったキーワードを想定し、自社のホームページやブログを検索結果の1ページ目に出すことを目標にコンテンツを作ってきた建築会社も多いはずです。

しかし今、その“検索のルール”が大きく変わろうとしています。

Google検索が「AIモード」に変わると、何が起きる?

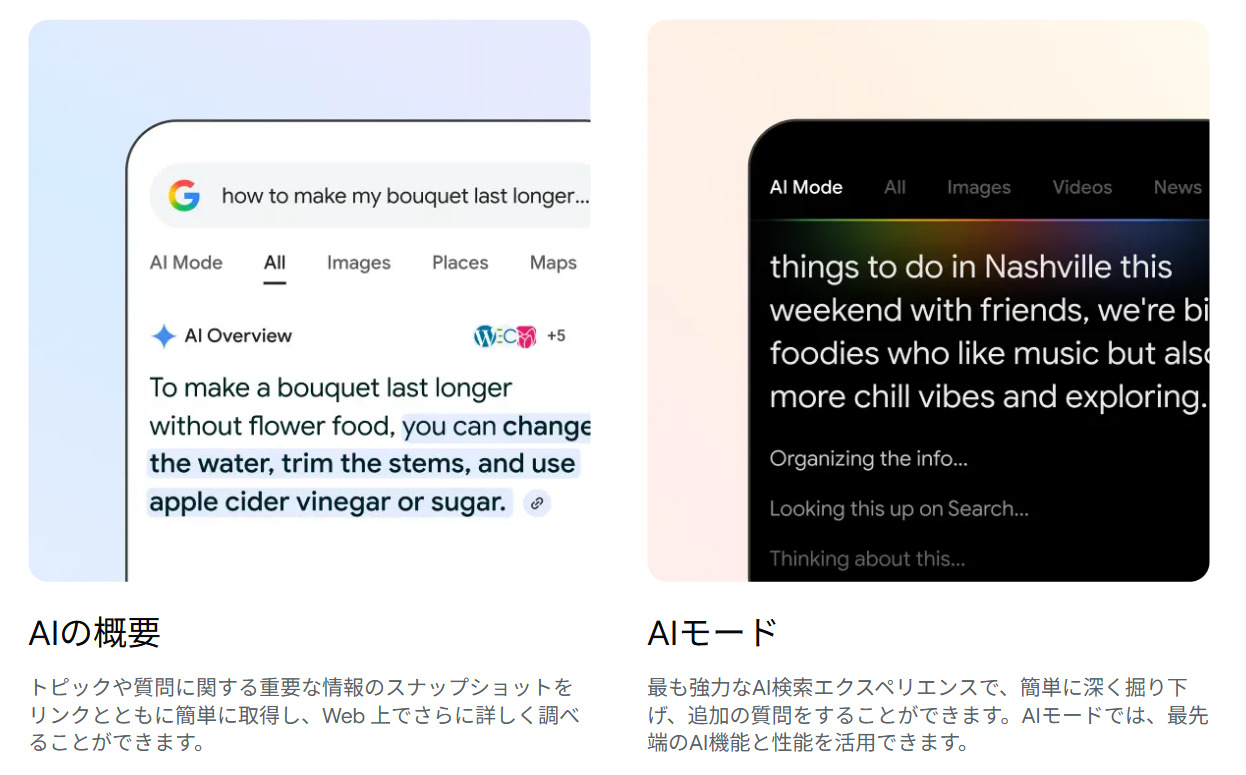

Googleは「AIモード(SGE/AI Overview)」という新しい検索機能を導入し始めました。

https://search.google/ai-in-search/ より引用

これは、ユーザーが質問すると、検索結果の上にAIがまとめた答えを直接表示するという仕組みです。つまり、ユーザーはサイトにアクセスすることなく、答えを得て満足する可能性が高くなるのです。

|

従来の検索でのユーザーの動き |

AIの検索でのユーザーの動き |

|

キーワードで検索する (例:「断熱材 種類」) |

質問で検索する (例:「断熱材ってどう選べばいい?」) |

|

検索結果の中から自分で選んで読む |

AIが要点をまとめて答える (クリック不要) |

|

サイトにアクセスしてから判断する |

AIの答えで満足すればサイトに行かない |

|

建築会社としては、検索結果で上位表示させるのが目的 |

建築会社としては、AIに引用される・AIに選ばれるようにするのが目的 |

建築業界の検索事例

【従来のSEO成功パターンの一例】

ある工務店では、「◯◯市 注文住宅 自然素材」で1位表示されていたブログ記事から、月に5〜10件の問い合わせが。ブログ記事では、自然素材のメリットや施工例を丁寧に紹介し、資料請求や見学会への動線も設計されていました。

【AI検索の場合の一例】

AIモードが普及すると、お客様がAI検索欄に「自然素材の家って健康にいいの?」と入力した瞬間、AIが他サイトを元に要約した回答を提示し、自社のサイトをクリックせずに満足。最悪の場合には、他社サイトがAI検索で出てきて、自社サイトには行かないという可能性も出てきます。

つまり、これまでのように“検索上位に出れば、問い合わせが来る”とは限らなくなるのです。「ホームページに来てもらう前に、AIが答えを出してしまう」世界です。ということは、ホームページの存在意義がなくなってしまう可能性もあるということです。

AI検索で建築業界にとっての影響

たとえば、あなたにお客様がこんな質問をするとします。

- 「平屋と2階建て、どっちが光熱費かかるの?」

- 「自然素材の家ってアレルギーにいいの?」

- 「外壁塗装は何年おきにすればいい?」

従来なら、お客様からよく聞かれることをキーワードとして落とし込み、それらを元にブログ記事を書き、検索結果から自社のページに誘導する戦略がSEO戦略として有効でした。

しかしAI検索では、お客様が自社サイトを見る前に、AIが答えてしまうのです。しかもその答えは、AIが“信頼できると判断した情報源”から自動的に引用して構成されています。

つまり、「AIに選ばれない会社=お客様に見つけてもらえない会社」になる可能性があるのです。

「でもAI検索の普及は日本はまだでしょ?」と思っていませんか?

確かに、2025年8月現在、日本ではAIモードは未導入です。ですが、アメリカ・インドではすでに一般ユーザー向けに公開済みで、早ければ2025年11月〜2026年春頃には日本にも入ってくる可能性があると言われています。米国ではAIモード導入後、従来の検索経由のアクセス数が最大30〜60%減ったというレポートもあります。

AI検索が普及するまでに、その準備や対策ができているかどうかで、ユーザーに“選ばれる会社”と“選ばれない会社”の差がどんどん開いていくのです。

リフォーム会社に特化したウェブ集客支援サービスのページはこちら

SEOはどう変わる?“AIに選ばれる情報設計”GEOの時代

これまでのSEO対策では、「検索結果の上位に表示させて、自社のページに来てもらう」ということがゴールでした。しかし、AI検索が当たり前になると、ホームページに来てもらう前に“AIが答えてしまう”ため、SEOのゴールそのものが変わるのです。

これからのSEOの目的は、「AIに選ばれること」

AI検索では、ユーザーの質問に対してAIが複数のサイトから情報を集め、その場で回答を自動生成します。このとき、AIは信頼できると判断したサイトから情報を引用しており、実はその60%以上が、【Googleの検索上位20位以内のページ】だといわれています。AIに選ばれるには、上位20位以内にいないといけないということになります。

つまり、今後は

×上位に表示されたらユーザーに見てもらえる

◎上位に表示されなければ、AIに引用されないので、ユーザーに見てもらえない

ということになります。

GEO(Generative Engine Optimization)とは?

GEOとは、AIが答えを生成する際に「この会社の情報を使おう」と選びたくなる情報の設計・最適化のことです。従来のSEO対策が「Google検索のための最適化」だったのに対し、GEOは「AIによる情報生成のための最適化」です。

たとえば、

- 従来のSEO:「外壁塗装 相場」で上位表示を狙って記事を書く

- GEOの考え方:「外壁塗装っていつやればいいの?」という質問に、AIが答えるために使いたくなる情報を設計・作成する

このように、「キーワード検索に最適化された情報」ではなく、「ユーザーの質問に答えるための構造と中身」が重視されるようになるのです。

建築会社が意識すべき“GEO的コンテンツ”とは?

AI検索の時代に、建築会社が目指すべきは「AIに引用されやすい情報」を持つことです。

ただし、単にブログを書く、施工事例を載せるといった今までの発信では、GEO対策としては不十分です。AIに選ばれるためには、ユーザーの“質問”に、専門的で具体的な答えを返せるページである必要があります。いわば、「専門知識×お客様目線×構造化された情報」の掛け合わせです。

ここからは、GEO対策として建築会社が取り入れるべきコンテンツの考え方を、3つのポイントで解説します。

1. 課題解決の“解像度”が高い情報を書くこと

お客様がAIにするであろう質問に対し、「わかりやすく・具体的に・専門的に」答えているページが評価されます。例えば、

|

悪い例 |

断熱材は大事です。 |

|

いい例 |

真冬に床が冷たい原因は断熱材の厚みと設置方法にあります。とくに◯mm以下のグラスウールだと… |

このように、その道のプロだからこそ語れる、「具体的な知識・データ・体験」が、AIには好まれますので、ブログ記事を書くときは、具体的に解像度を高くして書くことを意識しましょう。

2. 固有名詞・事例・実績を出して信頼性を高めること

AIは「信頼できる情報源」を重視します。自社の社名やサービス名が事例とともに紹介されているページや、口コミ・施工事例が豊富なページは、AIにも引用されやすくなります。

- 自社名・サービス名が出てくる

- お客様の声や口コミがある

- 第三者からの評価(メディア掲載、リンク、SNSシェア)がある

これらが整っていると、AIに「この会社の情報は信頼できる」と判断されやすくなります。ホームページだけで情報発信をするのではなく、インスタやYouTube、FacebookなどのSNSでも情報を発信したり、Googleや他ポータルサイトの口コミやお客様の声をしっかりと掲載しておくということも重要です。

3. 検索上位は今まで以上に“最低条件”になる

「GEO=AI対策」だからといって、従来のSEOを無視して良いわけではありません。AIは上位にあるページから情報を引っ張ってくるため、GEOのためにも、従来のSEO施策は必要不可欠。キーワード選定や内部対策など、基本は引き続き重要です。

SEOはなくならない。けれど「役割」は確実に変わる

AI検索の時代でも、SEO対策そのものがなくなるわけではありません。

ただし、その目的が「人間に読んでもらうため」から「AIに引用してもらうため」へとシフトするのです。そして、AIに引用された結果、ようやく「◯◯工務店がいいらしい」「見学会やってるみたい」と検索され、問い合わせにつながるという流れになります。

建築会社が今すぐやるべきGEO対策:3つの実践ステップ

「GEO(Generative Engine Optimization)」は、難しい概念に思えるかもしれません。しかし、建築会社にとってやるべきことはとてもシンプルです。ポイントはこの3つです。

- AIに“聞かれそうな質問”を洗い出す

- その質問に対して“選ばれる情報”を設計・発信する

- その情報を“検索上位”に届けるための工夫をする

この3ステップを、以下で順に解説していきます。

STEP1:AIに聞かれそうな「質問」を洗い出す

GEO対策の第一歩は、「AIが拾いたくなる質問文=クエリ」を見つけることです。つまり、「お客様がAIにどんなことを聞きそうか?」を先回りしてリストアップする作業です。

たとえば、こんな質問が考えられます。

- 「自然素材の家って本当に健康にいいの?」

- 「平屋と2階建てってどっちが光熱費が安い?」

- 「土地がなかなか見つからない…何から始めればいい?」

- 「外壁塗装って何年おきにすればいいの?」

- 「建て替えとリフォーム、どっちがいいの?」

これらは、従来の「◯◯市 注文住宅」や「外壁塗装 相場」といったキーワードよりも、実際の悩みや生活に根ざした質問文です。できれば30個以上ピックアップし、自社が答えられる分野・出したい商品・強みと照らし合わせて分類しましょう。

STEP2:「課題→解決」の情報設計をする

質問リストができたら、次にやるべきはその問いに対して「自社ならではの答え」を用意することです。ここでは、以下のような構成を意識しましょう。

- ユーザーの悩み・前提の背景を丁寧に整理する

- 一般論やプロの視点でのアドバイスを展開する

- その上で、「自社ならこう解決できます」という具体策を紹介する

例えば、「自然素材の家ってアレルギーにいいの?」という質問に対しての回答で、

× よくあるNG例

「自然素材は体にやさしいと言われています。無垢材や漆喰は人気です。」

◯ GEO的な良い例

「アレルギーの原因の多くはハウスダストや化学物質(VOC)にあります。特に気密性の高い住宅では、建材に含まれる成分が揮発しやすくなります。当社では、F★★★★等級の建材だけでなく、地元◯◯産の無垢材や天然塗料を使用し、施工段階での接着剤使用も最小限に抑えています。」

このように、悩みの“構造”を深掘りし、専門的かつ自社らしい視点で解決策を提示することが、AIに引用されるためのカギです。

STEP3:検索上位に届ける工夫をする

どれだけ質の高いコンテンツを書いても、検索上位に入らなければAIに見つけられません。そのためには、従来のSEO対策の土台も必要です。

【SEOの基本】

- タイトルに質問文や悩みワードを入れる

- 見出し(h2・h3)にトピックを明示する

- ファーストビューで「この記事には答えがある」と示す

- サイト構造・パンくずリスト・カテゴリ分類も整理

- できればFAQやHowTo構造化(schema.org)を入れる

また、動画・画像・図解などを加えると、AIにとっても“読み取りやすいページ”になります。さらに、記事を書いた後はSNSで発信したり、プレスリリースに活用したり、他社メディアに紹介されたりと、外部評価(言及・非リンク)もGEOにおいて重要なシグナルになります。

GEOは、選ばれるための“新しい情報戦略”

これからの建築会社は、ただ情報を発信するだけでは不十分です。「どう発信するか」「どのタイミングで、どの問いに、どう答えるか」が、AIに選ばれるかどうかを左右します。

そして、AIに引用されれば、それはやがてユーザーの信頼につながり、問い合わせや来場につながる“入り口”になるのです。

リフォーム会社に特化したウェブ集客支援サービスのページはこちら

今後、建築会社が避けるべき“古いSEO施策”とは?

上位表示させようと、建築会社が書いてきた「◯◯とは」の記事は、今後もう通用しないかもしれません。これまでSEOで定番だった「◯◯とは?」系の記事(いわゆるノークエリ記事)は、AIがすべてその場で答えてしまうので、サイトに訪れて記事を見られることが少なくなるはずです。

「断熱材とは?」「耐震等級とは?」「外壁塗装とは?」

などがknowクエリと呼ばれるコンテンツになります。「検索ユーザーに具体的なアクション意図がない“知識系の質問”」に答える記事のことです。最近ではこのような検索に対して、Googleが検索結果の上部でAIによる回答(AI Overview)を表示することが増えています。

その結果、

- ユーザーがAIの回答だけで満足してしまう

- 記事タイトルが検索結果に表示されてもクリックされない

- アクセス数が減少する(ゼロクリック化)

という現象になります。実際にアメリカでは、AIモード導入後、ノークエリ系の検索流入が30〜60%減少したというデータも報告されています。

じゃあ、こうした記事は全部削除すべき?

いいえ。過去に作成したノークエリ系の記事は、削除する必要はありません。むしろ、それらは自社の専門性(E-E-A-T)を強化する資産になりますので、とっておきましょう。

ノークエリ系の記事を残しておくことで、 「この会社は断熱・塗装・構造について深く発信している」などと、AIに認識されることで、他のGEO的コンテンツの評価を高める土台にもなるのです。

ただし、新たに「◯◯とは」系記事を作るのは一旦ストップしましょう

今後の記事制作では、次のような方針転換が重要になります。

|

×やめるべきこと× |

〇やるべきこと〇 |

|

ノークエリ記事(知識解説だけ)を書く |

課題や悩み+解決策を書く |

|

一般論のまとめ記事を書く |

具体的な事例を含めた提案の記事を書く |

|

回答のないふわっとした記事を書く |

どんな人に、なぜ役に立つかまで書く |

ノークエリではなく、「読んで納得 → 行動につながる」タイプのコンテンツを作ることで、AI検索にもユーザーにも“選ばれる”ページになります。

例えば、

×「断熱材とは?」

〇「冬、床が冷える原因は?断熱材の種類と選び方をプロが解説」

〇「自然素材の断熱材でアレルギー対策。我が家で選んだ理由とその後」

こうした、「課題を持つ読者に対して、専門家としての視点で深掘りしながら答える記事」が、AIにも評価されやすくなっていきます。

これからのコンテンツ作りは「目的重視」で

AI時代のコンテンツ設計では、「誰が・どんな課題を持って・どんな答えを探しているか?」を意識して書くことが何よりも重要です。すでに作った知識系記事は資産として活用しつつ、これからは「AIが選びたくなるページ」=GEO的コンテンツに力を入れていきましょう。

AIに選ばれるための「信頼」と「ブランド力」の作り方

GEO(Generative Engine Optimization)で成果を出すために、どれだけ良い記事を書いても、“信頼されていない情報”はAIには選ばれません。

では、AIはどんな基準で「この会社は信頼できる」と判断しているのでしょうか?

その鍵となるのが、ブランド力(専門性・権威性・信頼性)=E-E-A-Tの要素です。とくに中小規模の建築会社にとって、「ブランド力」というとハードルが高く感じるかもしれませんが、ポイントを押さえれば、今すぐ改善・強化できます。ポイントを解説していきます。

なぜ今、ブランド力が重要なのか?

GoogleのAIは、ユーザーに間違った情報を提示しないよう、「信頼できる情報源」からしか答えを生成しない設計になっています。このとき、単に“内容が正しい”だけでは足りません。「その会社が、誰からも信頼されているか」がAIから見て明確である必要があります。

逆に言えば、いくら専門的な解説をしていても、他の誰からも言及されていない/認知されていないサイトは、AIに引用されないのです。

中小企業の建築会社でもできる「信頼性・ブランド力」の高め方

すぐに取り入れられる中小企業の建築会社の4つの施策について解説します。

① 代表者・スタッフの顔と経歴をしっかり見せること

AIは“運営者情報”の透明性をチェックしており、匿名性が高いサイトは引用対象になりにくい傾向にあります。なので、ホームページ上では、下記の情報を明記するように意識しましょう。

- 施工実績だけでなく、「誰がこの会社を運営しているか」を明記

- プロフィール写真、キャリア、資格、地域での活動などを紹介

- 「社長ブログ」や「スタッフの声」も信頼性強化に効果大

② お客様の声・施工実績ページを充実させること

AIは、実体のある活動をしている会社かどうかを、実績コンテンツからも判断します。ただ写真を載せるだけ、薄い内容を書くだけではなく、下記の情報を事例やお客様の声に掲載するようにしましょう。

- お客様のコメントを顔写真・年代とセットで紹介(許可が取れる範囲でOK)

- 「なぜその会社を選んだのか」など、意思決定のプロセスを掲載

- before/after写真や動画で、成果の“証拠性”を可視化

③ 外部からの言及・被リンク・紹介を増やすこと

他者から評価されている=信頼されている、という評価軸は、AIの「情報源選定ロジック」に直結します。なので、次のことを積極的にしていくといいでしょう。

- 業界系ポータルや比較サイト、自治体サイトなどからの紹介・掲載

- 他社ブログでの紹介・相互リンク・コラボ投稿なども有効

- プレスリリース、地元紙・WEBメディア掲載なども◎

④ SNSやYouTubeでの発信・反応の可視化

AIが「この会社は地域でアクティブに活動している」と判断する材料にもなりますので、ホームページだけでなく、SNSの運用もこまめにしておきましょう。

- Instagramでの施工事例投稿+保存・いいね数

- YouTubeでの家づくりVlogやルームツアー(字幕や概要欄も大事)

- LINE公式なども「実在性」や「地域密着感」の強調になる

ブランド力は「技術力」だけで決まらない

「うちはいい家を建ててるし、仕事で勝負してるから」と思っていても、AIは“実績”や“誠実さ”そのものを知ることはできません。だからこそ、「この会社は誰にとって、どんな価値を提供しているのか?」という情報を自ら発信し、可視化することが必要です。

小さな建築会社でも“信頼される設計”はできます。

例えば、

- ホームページの会社概要に「想い」「きっかけ」「代表者の人柄」を丁寧に書く

- 毎月1件、インスタで施工事例を投稿し、お客様コメントを紹介

- 地元の子育てイベントやワークショップに参加・協賛して、その様子をレポートにする

これらのすべてが、“人に信頼されている”という実績=AIが引用したくなる材料になります。

問い合わせにつながる建築会社のホームページ導線設計

ここまで、AIに選ばれるための「GEO的コンテンツ」と「信頼性設計」についてお伝えしてきました。しかし、いくらAIに引用され、情報を届けられても、問い合わせや受注につながらなければ意味がありません。

今後の建築会社のホームページやコンテンツ制作では、「AI→読者→行動」へとつながる“導線設計”がこれまで以上に重要になります。これについて解説していきます。

なぜ「導線」が今まで以上に重要になるのか?

AI検索が主流になると、ユーザーは「問題の答えをその場で得る」→「そこから信頼できる会社に行動する」という流れになります。

つまり、検索の起点はブログ記事や事例ページではなく、AIの回答なのです。だからこそ、たどり着いたページに、明確な行動の導線(ゴール)が必要です。

建築会社が導入すべきホームページの導線3つのパターン

AIに選ばれるコンテンツを作ることは、あくまで“入り口”にすぎません。本当の目的は、「情報を読んだお客様が、何らかの行動を起こしてくれること」。つまり、資料請求・来場予約・問い合わせなどの“反響”につなげることです。

そのためには、ユーザーが記事やページを読んだあと、「次にどうすればいいか」を自然と導ける“導線設計”が欠かせません。とくに中小規模の工務店・リフォーム・塗装会社におすすめしたいのが、以下の3つの導線パターンです。これは「すぐに実装できて成果につながる」鉄板パターンでもあるので、覚えておきましょう。

1. 記事末に「次の行動」を明記する

ただの情報提供だけで終わらせず、記事の最後に「●●したい方はこちら」とユーザーへ具体的なアクション提案(テキストリンクやバナーの設置)を行いましょう。

例えば、

- 自然素材の家づくりに興味がある方 → 無料相談へ

- 外壁塗装の時期を知りたい方 → 無料点検を予約する

- 家づくりのステップを知りたい方 → ガイドブックをダウンロード

「お悩み→記事→答え→行動」までつなぐストーリー設計が重要です。

2. CTA(行動喚起)を文脈に合わせて複数設置する

CTAとは、「資料を請求する」「LINE登録する」「診断を申し込む」といった、ユーザーに起こしてほしい行動への誘導のことを指します。

従来は、ページの一番下に資料請求ボタンを1つだけ設置する、というケースが一般的でしたが、これからは1ページの中に複数のCTAを“文脈に合わせて”配置することが重要です。

例えば、(外壁塗装の記事内)

- 「塗装のタイミングが気になる方は → LINEで写真送るだけの簡単診断」

- 「施工事例をもっと見たい方は → 過去実績一覧へ」

- 「実際に相談したい方は → 無料診断予約ページへ」

という導線を入れると、非常に自然に行動へとつながります。

さらに、行動のハードルを下げる目的で、LINEやSNSへの登録を促すライトなCTAも効果的です。すべての人がいきなり問い合わせをするわけではないので、「今すぐではないけど、興味はある」という人とつながる接点として、“登録・フォローしてもらう”という導線も併設しておきましょう。

このように、ページを読むユーザーの心理状態に合わせて「複数のCTAを適切なタイミングと場所で提示する」ことが、AI時代のホームページでは重要な設計ポイントとなります。

3. “信頼の裏付け”をCTAの近くに配置する

ユーザーが何かアクションを起こすとき、最も気にするのは「この会社、本当に大丈夫かな?」という不安の壁です。そのため、CTAの近くに以下のような「安心材料」を配置しましょう。

- お客様の声(星付きレビューや口コミ抜粋)

- メディア掲載・受賞歴のアイコン

- 「年間◯棟以上の実績」などの数字実績

- 「◯◯市で創業20年の工務店」など地域密着アピール

リフォーム会社に特化したウェブ集客支援サービスのページはこちら

GEO導線の理想フローと勝ちパターン

AI検索が普及する時のフローはこのような感じです。

|

①ユーザーがAI検索で質問する ↓ ②AIが自社ページを引用する ↓ ③ユーザーが自社ページを訪問する ↓ ④ページで具体的に悩みが解決する ↓ ⑤ページ内のCTAから資料DL/予約/LINE登録する ↓ ⑥担当者が対応→来場・商談へ |

このように、「GEOでAIに選ばれる」→「コンテンツで信頼を得る」→「CTAで行動を促す」→「商談へ」というストーリー全体を設計することが、今後のWEB集客の鍵になります。

また、AI検索時代において、建築会社が目指すべきは以下のような姿です。

|

専門性ある情報でAIに引用され、 その情報が人の信頼を獲得し、 明確な導線によって問い合わせへとつながる。 |

つまり、「集客=検索順位」ではなく、「選ばれる→信頼される→行動される」までを設計することが、GEO時代の勝ちパターンです。

あなたの会社はGEO時代に備えられていますか?

今こそ、自社サイト・ブログ・SNSの「情報設計」「信頼性」「導線設計」を見直すタイミングです。

- 過去の「◯◯とは?」記事ばかりになっていないか?

- お客様の“リアルな悩み”に応えられているか?

- 記事を読んだ人に、次の行動を促せているか?

1つでもYESと言い切れない場合、今が“備えるチャンス”です。今一度、自社のSEO対策を見直し、AIに選ばれるコンテンツづくりをしていきましょう。

まとめ

今は、お客様がホームページにたどり着く前に、AIが答えを出してしまう時代です。そんな中で建築会社が生き残るためには、「AIに選ばれる」ための新たな情報設計、つまりGEO(Generative Engine Optimization)への対応が欠かせません。

地域密着で活動する中小規模の工務店・リフォーム会社・塗装会社にとって、「信頼される発信」「ユーザー視点の情報設計」「行動を導く導線」の3つを整えることが、今後のWEB集客で大きな差になります。ぜひ今回ご紹介した内容を覚えて、自社のコンテンツに活かしていただければと思います。

ゴッタライドは、建築業界のWeb集客パートナーです

私たちゴッタライドは、建築業界専門のWEB集客支援会社として、これまで多くの工務店・リフォーム会社・塗装会社の成長をサポートしてきました。

サービス内容は以下の通りです。

- ホームページ制作(新規/リニューアル)

- ホームページの運用・保守サポート

- SEO対策、コンテンツ制作支援

- Google広告・Meta広告などのWeb広告運用

- InstagramやLINEなどのSNS運用サポート

「ホームページからの反響が伸び悩んでいる」

「AI検索に対応した情報設計ができていない」

「SEOに強いブログを作りたい」

こういった課題をお持ちの方は、お気軽にご相談ください。初回の無料相談も受け付けております。みなさまのご相談お待ちしております。

無料相談

無料相談 資料ダウンロード

資料ダウンロード お問い合わせ

お問い合わせ